急いで書類や手紙を送りたい時、頼りになるのが速達郵便です。速達を利用する際、多くの人が「赤い線を引く必要がある」ということは知っていても、「ボールペンでも大丈夫なのか」「どのように引けばいいのか」と疑問に思うことがあります。特に赤いマジックがない時、手元にある赤ボールペンで代用できるのかどうか悩む方も多いでしょう。

この記事では、速達郵便の赤線をボールペンで引く方法、正しい引き方のポイント、注意点について詳しく解説します。急ぎの郵便物をスムーズに送れるよう、ぜひ参考にしてください。

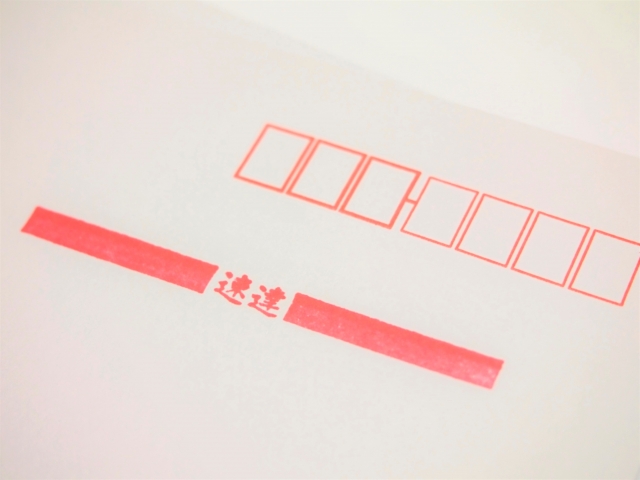

速達郵便とは?赤線の役割と基本知識

速達郵便は、通常の郵便よりも優先的に配達されるサービスです。日本郵便によれば、速達は普通郵便よりも半日~1日程度早く届くことが一般的とされています。また、速達郵便は平日だけでなく、土日祝日も通常通り配達されるため、急いで書類を送りたい場合に便利です。

速達として郵便物を送るためには、封筒に「赤い線」を引いて表示する必要があります。この赤線は、多くの郵便物の中から速達であることを識別するための重要な目印となります。郵便局員はこの赤線を目印に、速達郵便物を優先的に処理します。

速達郵便の料金は、2025年5月現在、通常の郵便料金に加えて速達料金が必要です。例えば:

- 250gまでの郵便物:通常料金+260円

- 1kgまでの郵便物:通常料金+350円

- 4kgまでの郵便物:通常料金+600円

正確な料金は日本郵便の公式サイトで確認できます。2024年10月に郵便料金の改定があり、速達料金も含めて値上げされているため、最新の料金を確認することをおすすめします。

速達郵便の赤線にボールペンは使えるのか?

結論から言えば、速達郵便の赤線表示は赤いボールペンでも問題なく使用できます。日本郵便の規定では、赤線を引くための筆記具について特に制限はなく、赤色であれば何を使っても構いません。

ただし、赤色の線がはっきりと視認できることが重要です。太めのマーカーやサインペンの方が目立ちやすく理想的ですが、マーカーがない場合でも赤いボールペンで代用することが可能です。

赤いボールペンを使用する場合は、線を引く際に以下のポイントに注意しましょう:

- 細いボールペンの場合は、何度か重ねて線を引いて太く見えるようにする

- 線をしっかりと目立たせるために、強めに押して書く

- 可能であれば、ボールペンで「速達」と文字を赤く書いて四角で囲むと、より確実

郵便局員が速達と認識しやすいよう、視認性を高めることが大切です。赤線だけでも速達として扱われますが、「速達」という文字を併記すると、より確実に速達郵便として処理されます。

ボールペンで速達の赤線を引く正しい方法

速達郵便の赤線を引く場合、位置や長さ、太さが重要です。適切な方法で赤線を引かないと、通常郵便と区別がつかず、速達として処理されない可能性があります。

赤線を引く位置

封筒の形状によって赤線を引く位置が異なります:

- 縦長の封筒やゆうメール:表面の右上部に横線を引く

- 横長の封筒や荷物:右側部に縦線を引く

これは、郵便物が集められたときに赤線が見えやすくするためです。特に横長の封筒の場合、郵便物は縦に重ねられることが多いため、右側に縦線を引くことで速達であることがわかりやすくなります。

赤線の長さと太さ

赤線を引く際の推奨される目安は以下の通りです:

- 長さ:最低40mm(4cm)以上

- 太さ:3mm以上

特に赤いボールペンを使用する場合、細い線になりがちなので、複数回重ねて線を引くなどして太く見えるよう工夫しましょう。日本郵便では具体的な規定はありませんが、目立つようにすることが大切です。

赤線の引き方の手順

- 封筒の形状を確認し、赤線を引く位置を決める(縦長なら右上、横長なら右側)

- 赤いボールペンを用意する

- 線を引く前に、重要書類はまだ封筒に入れない(インクが染み込むのを防ぐため)

- 赤いボールペンで指定の位置に線を引く(40mm以上、3mm以上の太さを目安に)

- 必要に応じて「速達」と赤字で書き、四角で囲む(任意だが推奨)

- インクが乾いてから書類を封入する

ボールペンを使用する場合、インクが薄くならないよう、強めに押して線を引くことが大切です。また、油性ペンの場合は特に注意が必要で、封筒内部にインクが染み込まないよう、書類を入れる前に線を引きましょう。

赤線を引く際の注意点とよくある失敗

速達郵便の赤線を引く際には、いくつかの注意点があります。よくある失敗とその対策を知っておくことで、確実に速達として処理してもらえるでしょう。

よくある失敗

- 赤線が細すぎて目立たない:ボールペンで1回だけ線を引くと、細くて見落とされる可能性があります。

- 赤線の位置が不適切:封筒の形状に合わない位置に線を引くと、速達として認識されにくくなります。

- 料金不足による返送:速達料金を適切に計算せず、切手が不足すると差出人に返送されることがあります。

- 封入書類へのインク染み込み:油性ペンなどを使用すると、封筒内部の重要書類にインクが染み込む可能性があります。

対策方法

- 赤線を目立たせる:ボールペンを使う場合は、複数回重ねて線を引く、または「速達」と明記して四角で囲む。

- 正しい位置に線を引く:縦長の封筒は右上部、横長の封筒は右側部に赤線を引く。

- 料金を確認する:日本郵便の公式サイトで最新の料金を確認し、適切な切手を貼る。不安な場合は郵便局窓口で確認。

- 書類染み防止:赤線を引く前に書類を封入せず、インクが完全に乾いてから書類を入れる。

特に大切な書類(履歴書や契約書など)を送る場合は、万全を期すために郵便局窓口から出すことをおすすめします。窓口であれば、料金の確認や速達表示の適切な方法について直接相談できます。

マーカーとボールペン、どちらがおすすめ?

速達郵便の赤線を引く際、マーカーとボールペンではどちらが適しているのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

マーカーのメリット・デメリット

メリット:

- 太く目立つ線が引ける

- 速達として認識されやすい

- インクが豊富で何度も使用できる

デメリット:

- インクがにじみやすく、封筒の中の書類に染み込む可能性がある

- 常に持ち歩いている人は少ない

- 乾くまでに時間がかかることがある

ボールペンのメリット・デメリット

メリット:

- 多くの人が普段から持っている

- インクが染み込みにくい種類もある

- 比較的早く乾く

デメリット:

- 線が細くなりがち

- 一度で目立つ線を引くのが難しい

- インクが切れやすい

おすすめの使い分け

基本的には太めのマーカーやサインペンを使用するのが理想的ですが、手元にない場合は赤いボールペンでも問題ありません。ボールペンを使用する際は以下のポイントに注意しましょう:

- 線を複数回重ねて太く見せる

- 「速達」と文字を書いて四角で囲み、よりわかりやすくする

- 水性ボールペンよりも油性ボールペンの方がにじみにくいが、書類への染み込みに注意

急いでいる場合や外出先での対応など、状況に応じて適切な筆記具を選びましょう。どちらを使用しても、赤線がはっきりと見えることが最も重要です。

速達郵便の料金と投函方法

速達郵便を利用する際は、料金と投函方法についても正確に理解しておく必要があります。

速達郵便の料金体系

速達郵便は、通常の郵便料金に速達料金を加えた金額が必要です。2025年5月現在の速達料金は以下の通りです:

- 250gまで:260円(加算)

- 1kgまで:350円(加算)

- 4kgまで:600円(加算)

例えば、50g以内の定形郵便(110円)を速達で送る場合、合計で370円(110円+260円)の切手が必要になります。

また、2024年10月に郵便料金の改定があり、定形郵便物や通常はがきの料金も値上げされています。最新の料金については日本郵便の公式サイトで確認しましょう。

速達郵便の投函方法

速達郵便の投函方法には主に2つの方法があります:

- 郵便局窓口での差出:

- 封筒に赤線を引かなくても「速達でお願いします」と伝えれば対応してもらえる

- 重量を正確に計測してもらえるため、料金不足の心配がない

- 窓口営業時間内に行く必要がある

- ポストへの投函:

- 封筒の表面に赤線を引き、適切な金額の切手を貼る

- 24時間いつでも投函できる

- ポストの回収時間に注意が必要(回収時間を過ぎると翌日の回収になる)

特に大切な書類や締切が迫っている書類を送る場合は、郵便局窓口での差出がおすすめです。窓口では専門スタッフが適切に対応してくれるため、ミスが少なく安心です。

一方、郵便局の営業時間外や、遠方で窓口に行けない場合はポスト投函が便利です。ただし、適切な切手を貼り、目立つ赤線を引くことを忘れないようにしましょう。

料金不足になった場合

速達郵便の料金が不足している場合、基本的には差出人に返送されます。ただし、差出人の情報が不明確な場合は、受取人が不足分を支払うことになる可能性もあります。

料金計算に不安がある場合は、日本郵便の公式サイトにある料金計算ツールを利用するか、郵便局窓口で確認することをおすすめします。

速達以外の特殊郵便と表示方法

速達郵便以外にも、状況に応じて利用できる特殊な郵便サービスがあります。それぞれの特徴と表示方法を理解しておくと便利です。

書留郵便

特徴:

- 重要書類や貴重品を安全に送ることができる

- 配達の記録が残る

- 万が一の紛失時に実損額の賠償がある(上限あり)

表示方法:

- 特に表示は必要なく、郵便局窓口で「書留で」と伝える

- ポストからは出せない(必ず窓口から)

特定記録郵便

特徴:

- 配達の記録が残る

- 書留よりも安い料金で利用できる

- 紛失時の賠償はない

表示方法:

- 特に表示は必要なく、郵便局窓口で「特定記録で」と伝える

- ポストからは出せない(必ず窓口から)

レターパックプラス・ライト

特徴:

- 全国一律料金で送れる

- プラスは対面配達、ライトは郵便受けへの投函

- 専用封筒を使用する

表示方法:

- 専用封筒のため表示は不要

- 速達扱いではないが、比較的早く届く

新特急郵便

特徴:

- 東京都内や名古屋市内、大阪市内など限定エリアでのサービス

- 当日中に配達される

- 事前の申し込みによる集荷が必要

表示方法:

- 専用のラベルを使用

- 申し込み時に手続きが必要

これらのサービスは目的や重要度に応じて使い分けることができます。特に大切な書類や急ぎの文書は、状況に応じて適切なサービスを選びましょう。

まとめ

速達郵便の赤線表示は、赤いボールペンでも十分に対応可能です。ただし、線を目立たせるための工夫が必要となります。この記事のポイントをまとめると:

- 速達郵便の赤線はボールペンでも大丈夫

- 赤色であれば筆記具の種類に制限はない

- 視認性を高めるために線を太く、はっきりと引くことが重要

- 正しい赤線の引き方

- 縦長の封筒:右上部に横線

- 横長の封筒:右側部に縦線

- 長さ40mm以上、幅3mm以上を目安に

- ボールペンで赤線を引く際の工夫

- 線を複数回重ねて太くする

- 「速達」と赤文字で書いて四角で囲むとより確実

- 書類を封入する前に線を引き、インクが染み込むのを防ぐ

- 速達郵便の料金と投函方法

- 通常料金+速達料金(重量により異なる)

- 郵便局窓口またはポスト投函が可能

- 料金不足に注意(不足すると返送される)

- 不安な場合は郵便局窓口へ

- 特に重要書類を送る場合は窓口利用が安心

- 料金や表示方法について専門家に相談できる

速達郵便は、急ぎの書類や手紙を送る際に非常に便利なサービスです。赤いマーカーがなくても、身近にある赤いボールペンを使って適切に表示することで、スムーズに速達として処理してもらえます。

この記事を参考に、次回速達を利用する際はぜひボールペンでも正しく赤線を引いて、安心して郵便物を送ってください。