レシピを見ていて「昆布茶」の文字を発見し、「家にない!」と困った経験はありませんか?買いに行く時間もないし、そもそも普段あまり使わないから常備していない…そんな方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。昆布茶は、多くのご家庭にある身近な調味料で驚くほど巧みに代用できるのです。

この記事では、単なる代用品の羅列ではありません。科学的根拠と実践経験に基づき、それぞれの代用品がなぜ使えるのか、そして料理ごとに最適な選択は何か、という点まで徹底的に掘り下げて解説します。

この記事を読めば、以下の全てが分かります:

- 昆布茶の代わりになる6つの主要な調味料とその具体的な使用量

- 料理のジャンル(和え物、パスタ、煮物など)に合わせた最適な代用品の選び方

- 代用で失敗しないための、プロが実践する5つの重要なコツ

- 添加物を抑え、自分好みに作れる自家製昆布茶のレシピ

- 代用品を使って作る、簡単でおいしい絶品料理レシピ3選

これを読めば、もう二度と昆布茶がなくて困ることはありません。むしろ、代用をマスターすることで料理のレパートリーが広がり、もっと料理が楽しくなるはずです。

昆布茶代用が必要になる場面とは?

そもそも、どのような時に昆布茶の代用が必要になるのでしょうか。多くの人が経験する具体的なシーンを見てみましょう。

■ よくある昆布茶代用シーン

- レシピに「昆布茶 小さじ1」とあるが、家に常備していない。

- 買い物リストに入れ忘れてしまい、今すぐ料理に取り掛かりたい。

- 普段、昆布茶を飲む習慣がないため、少量のために購入するのは避けたい。

- いざ使おうとしたら、ストックが切れていた。

- 急な来客のおもてなし料理で、隠し味としてうま味を加えたい。

実は、昆布茶は飲み物としてよりも「調味料」として使われることが圧倒的に多くなっています。特に和風パスタや浅漬け、炒め物の隠し味として、手軽に深いうま味を加えられることから、その需要は年々高まっています。だからこそ、代用のテクニックを知っておくことが非常に役立つのです。

昆布茶の成分を知って最適な代用品を選ぼう

効果的な代用を行うためには、まず「昆布茶とは何か」を正確に理解することが不可欠です。昆布茶の味の構成要素を知ることで、代用品選びの精度が格段に上がります。

■ 昆布茶の主な成分

- 昆布粉末:うま味成分「グルタミン酸」の宝庫。これが味の核となります。

- 食塩:味を引き締める塩味。

- 砂糖:味にまろやかさと深みを加える甘み。

- 調味料(アミノ酸等):うま味をさらに強化し、味のバランスを整えます。

昆布茶のうま味の源であるグルタミン酸は、日本の代表的なうま味成分です。このグルタミン酸に塩味と甘みが絶妙なバランスで加わることで、昆布茶特有の複雑で奥行きのある味わいが生まれます。代用品を選ぶ際は、この「うま味(グルタミン酸)」「塩味」「甘み(まろやかさ)」の3要素をいかに再現できるかがポイントになります。

【厳選6選】昆布茶の代用になる調味料と使い方

数ある調味料の中から、特に昆布茶の代用として優秀なものを6つ厳選しました。それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして具体的な使い方を詳しく解説します。

1. 白だし|最も昆布茶に近い味を再現

おすすめ度:★★★★★

白だしは、昆布茶の代用品として最も優秀と言えるでしょう。昆布だけでなく、かつお節や椎茸など複数のうま味成分が凝縮されており、家庭で手軽にプロの味に近い、複雑で上品なうま味を再現できます。

■ メリット・デメリット

- メリット: 液体で混ざりやすく、味が均一になる。色が薄いため料理の仕上がりを邪魔しない。複数のうま味成分で奥深い味になる。

- デメリット: 醤油やみりんが含まれるため、甘みや醤油の風味が付加される。塩分濃度が高い製品が多い。

■ 使用方法

- 代用比率の目安:昆布茶小さじ1に対し、白だし小さじ1/2〜2/3程度。

- 注意点:製品によって濃縮度が大きく異なります。必ず少量ずつ加え、味を見ながら調整してください。

- 適した料理:浅漬け、和え物、お吸い物、だし巻き卵など。

例:レシピで「昆布茶小さじ1」の場合 → まずは白だし小さじ1/2を加えて味を見る。

2. 塩昆布|うま味たっぷりで万能な代用品

おすすめ度:★★★★☆

塩昆布は、昆布そのものを醤油や砂糖で煮詰めて作られているため、うま味と塩味を同時に補える優れた代用品です。昆布の食感や風味もプラスできるのが大きな魅力です。

■ メリット・デメリット

- メリット: 昆布の風味と食感がダイレクトに楽しめる。うま味と塩味のバランスが良い。

- デメリット: 固形なので細かく刻む手間がかかる。醤油の色と風味がつく。料理によっては昆布の黒い見た目が気になる場合も。

■ 使用方法

- 代用比率の目安:昆布茶小さじ1に対し、細かく刻んだ塩昆布を大さじ1/2〜1程度。

- 前準備:キッチンバサミで細かく刻むか、包丁でみじん切りにすることが重要です。これにより味が均一に広がります。

- 適した料理:和風パスタ、炒め物、炊き込みご飯、おにぎりの具。

3. 昆布だし(顆粒)|昆布本来の風味を活かす

おすすめ度:★★★★☆

昆布だし(顆粒だし)は、昆布茶の核である「昆布のうま味」をピンポイントで補いたい場合に最適です。塩味や甘みは自分で調整できるため、味のコントロールがしやすいのが特徴です。

■ メリット・デメリット

- メリット: 純粋な昆布のうま味を加えられる。塩分や糖分を自分で調整できるため、減塩・減糖したい場合に最適。

- デメリット: 塩味と甘みを別途加える必要がある。製品によっては昆布以外のうま味成分が含まれている場合がある。

■ 使用方法

- 基本の組み合わせ:昆布茶小さじ1に対し、昆布だし小さじ1/2 + 塩ひとつまみ + 砂糖をほんの少し。

- アレンジ:少量のうま味調味料(味の素など)を加えると、より市販の昆布茶に近い、パンチのある味になります。

- 適した料理:お吸い物、煮物、味噌汁など、だしが基本となる料理全般。

4. ほんだし®(かつお風味調味料)|手軽さで選ぶなら

おすすめ度:★★★☆☆

「ほんだし®」に代表されるかつお風味調味料も、代用品として活用できます。かつお節のうま味成分「イノシン酸」と昆布の「グルタミン酸」の相乗効果で、非常に強いうま味を生み出します。

■ メリット・デメリット

- メリット: 非常に強いうま味が出る。常備している家庭が多く、手軽に使える。

- デメリット: かつおの風味が強いため、純粋な昆布の風味とは異なる。料理の方向性が和風に限定されやすい。

■ 使用方法

- 代用比率の目安:昆布茶小さじ1に対し、ほんだし小さじ1強。昆布茶より塩分が控えめなため、少し多めに使います。

- 選び方:できれば「こんぶだし」と併記されているタイプを選ぶと、より昆布茶の風味に近づきます。

- 適した料理:味噌汁、スープ、煮物、茶碗蒸しなど。

5. うま味調味料(味の素®など)|うま味をピンポイントで強化

おすすめ度:★★★☆☆

うま味調味料の主成分は、昆布茶のうま味と同じ「L-グルタミン酸ナトリウム」です。そのため、うま味を補うという点では非常に効果的です。ただし、昆布の風味や塩味、甘みは含まれていません。

■ メリット・デメリット

- メリット: 数振りで強力なうま味を加えられる。価格が安く、コストパフォーマンスが高い。

- デメリット: 昆布の風味は全くない。入れすぎると不自然な味になりやすい。塩と砂糖で味を補う必要がある。

■ 使用方法

- 代用比率の目安:昆布茶小さじ1に対し、うま味調味料を1〜2振り + 塩ひとつまみ + 砂糖をほんの少し。

- 注意点:非常に少量で効果があるため、必ず指先でつまむ程度から試してください。

- 適した料理:炒め物、スープ、煮物など、あらゆる料理のコク出し。

6. めんつゆ|甘みのある和風料理に

おすすめ度:★★☆☆☆

めんつゆも、白だしと同様に昆布やかつおのだし、醤油、みりんなどが含まれているため代用可能です。ただし、白だしよりも醤油の色と甘みが強い製品が多い点に注意が必要です。

■ メリット・デメリット

- メリット: 甘みとだしが一体となっているため、味が決まりやすい。

- デメリット: 甘みが強く、醤油の色がつくため、使える料理が限定される。製品による味の差が大きい。

■ 使用方法

- 代用比率の目安:昆布茶小さじ1に対し、3倍濃縮タイプのめんつゆを小さじ1/3〜1/2程度。

- 注意点:甘みが強いので、砂糖を使うレシピの場合は砂糖の量を減らすか、なくす必要があります。

- 適した料理:煮物、丼もの、きんぴらなど、甘辛い味付けの和食。

料理別!昆布茶代用品の使い分け完全ガイド

代用品の特徴がわかったところで、次は実践編です。どの料理にどの代用品が最適なのか、その理由と共に詳しく解説します。この使い分けをマスターすれば、あなたの料理は格段にレベルアップします。

パスタ・炒め物には「塩昆布」がベスト

■ 理由

オイルベースのパスタやシンプルな野菜炒めには、具材としても機能し、昆布の風味をダイレクトに感じられる「塩昆布」が最適です。加熱した油と絡むことで塩昆布のうま味が引き出され、料理全体に深いコクを与えます。白だしやめんつゆのような液体調味料と違い、料理が水っぽくならないのも大きな利点です。

■ 使い方のコツ

パスタの場合、茹で上がりの1分前に細かく刻んだ塩昆布をフライパンのソースに加え、パスタの茹で汁と共に素早く混ぜ合わせる(乳化させる)と、一体感のあるクリーミーな昆布風味のソースが完成します。

浅漬け・和え物には「白だし」を選ぼう

■ 理由

非加熱で仕上げる浅漬けや和え物には、液体で素材に素早く浸透し、味を均一に馴染ませることができる「白だし」が最も適しています。白だしの上品な色合いは、野菜本来の美しい色を損なうことがありません。また、白だしに含まれる複数のだし成分が、単なる塩味ではない、複雑で満足感のある味わいを生み出します。

■ 使い方のコツ

白だしは塩分が強いため、野菜から出る水分を考慮して使用量を加減するのがポイントです。きゅうりやキャベツなど水分の多い野菜100gに対し、白だし小さじ1〜1.5程度を目安に始め、揉み込んでから味を見て調整しましょう。

スープ・煮物には「昆布だし」や「ほんだし」が最適

■ 理由

汁物や煮物のように、水分量が多く加熱する料理には、水にさっと溶けて風味が行き渡りやすい顆粒タイプの「昆布だし」や「ほんだし」が最適です。特に「ほんだし」は、昆布のグルタミン酸とかつおのイノシン酸による「うま味の相乗効果」で、昆布茶単体では出せない力強いコクが生まれます。加熱しても風味が飛びにくいのも利点です。

■ 使い方のコツ

煮物の場合、最初に少量の水(またはお湯)で顆粒だしを完全に溶かしてから、他の調味料や具材と合わせると、味のムラがなくなり、だしが均一に染み渡ります。

【超簡単】自家製昆布茶の作り方3パターン

代用品を使いこなすだけでなく、いっそのこと自家製の昆布茶を作ってしまうのも一つの手です。市販品よりも添加物を抑えられ、自分好みの塩加減や風味に調整できるのが最大のメリットです。

1. とろろ昆布で作る即席昆布茶

最も手軽に、昆布の風味をしっかり感じられる方法です。

■ 材料(1杯分)

- とろろ昆布:ひとつまみ(約2g)

- 塩:ひとつまみ

- 砂糖:ごく少量(指先でつまむ程度)

- 熱湯:150ml

■ 作り方

1. とろろ昆布を指で細かくちぎってカップに入れる。(すり鉢で軽くするとなお良い)

2. 塩と砂糖を加え、熱湯を注いでよくかき混ぜれば完成。

所要時間:わずか2分

2. 昆布だしの素で作る安定の昆布茶

最も失敗が少なく、毎回安定した味を作れる方法です。

■ 材料(1杯分)

- 昆布だしの素(顆粒):小さじ1/2

- 塩:ひとつまみ

- 砂糖:ひとつまみ

- 熱湯:150ml

■ 作り方

1. カップに昆布だしの素、塩、砂糖を入れる。

2. まずは少量の湯で溶かしてペースト状にすると、ダマにならず綺麗に混ざる。

3. 残りの熱湯を注いでよくかき混ぜれば完成。

所要時間:わずか1分

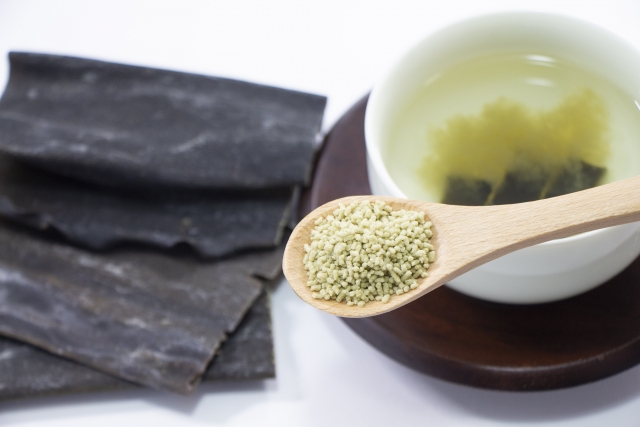

3. 本格派向け!だし昆布から作る自家製昆布茶パウダー

一度作っておけば長期保存が可能。市販品に負けない本格的な味わいです。

■ 材料(作りやすい分量)

- 出汁用昆布:20g(日高昆布や真昆布がおすすめ)

- 天然塩:小さじ2〜3(お好みで調整)

- きび砂糖やてんさい糖:小さじ1

- (お好みで)粉末緑茶:小さじ1

■ 作り方

1. 昆布をキッチンバサミで細かくカットし、フライパンで弱火で数分乾煎りしてパリパリにする。

2. 冷めた昆布をミルサーやフードプロセッサーで粉末状になるまで粉砕する。

3. 塩、砂糖、お好みで粉末緑茶を加えて均一に混ぜ合わせる。

4. 湿気を防ぐため、密閉容器に入れて冷暗所で保存。(約1ヶ月保存可能)

所要時間:10分

代用時に失敗しないための5つの超重要コツ

代用を成功させるためには、いくつか守るべき鉄則があります。これさえ押さえれば間違いないという5つのポイントを紹介します。

- 必ず少量から始める

代用品は昆布茶よりも塩分やうま味が凝縮されている場合が多いため、レシピに書かれている量の半分以下から試すのが鉄則です。味見をしながら少しずつ足していくことで、塩辛くなりすぎる失敗を防げます。 - 元の料理の塩分を考慮する

レシピに醤油や塩など他の塩分を含む調味料がある場合、代用品の塩分を考慮して、そちらの量を減らす調整が必要です。全体の塩分バランスを常に意識してください。 - 液体か個体かを意識する

白だしやめんつゆのような液体の代用品を使う場合、料理全体の水分量が増えることを忘れてはいけません。煮物などでは、その分だし汁や水の量を少し減らすと味がぼやけません。 - 塩昆布は「刻む」を徹底する

塩昆布を代用する際は、面倒でも必ず細かく刻んでください。この一手間を省くと、昆布が塊のまま残ってしまい、味が均一に広がりません。味のムラの最大の原因になります。 - 風味の違いを楽しむ発想を持つ

完全に同じ味を再現しようと気負わないことも大切です。「ほんだし」を使えばかつおの風味が加わりますし、「塩昆布」なら昆布の食感が楽しめます。その違いを料理の個性として楽しむことで、レパートリーが広がります。

昆布茶代用品を使った絶品レシピ3選

さあ、代用の知識を実践に移しましょう。代用品それぞれの長所を活かした、誰でも簡単に作れる絶品レシピを3つご紹介します。

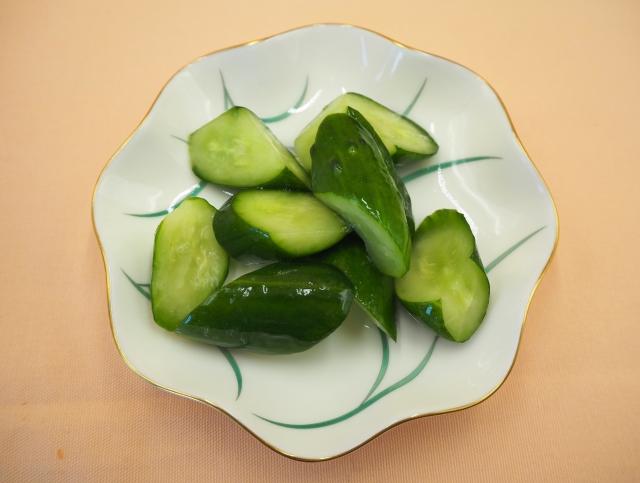

1. 白だしで作る「きゅうりとカニカマの速攻和え」

■ 材料(2人分)

- きゅうり:1本

- カニカマ:4本

- 白だし:小さじ2

- ごま油:小さじ1

- いりごま:少々

■ 作り方

1. きゅうりは塩(分量外)を振って板ずりし、洗い流してから乱切りにする。

2. カニカマは手でほぐす。

3. ボウルにきゅうり、カニカマ、白だし、ごま油を入れて和える。

4. 器に盛り、いりごまを振って完成。

調理時間:5分

白だしの上品なうま味がきゅうりの青臭さを消し、カニカマの風味と一体化させます。

2. 塩昆布で作る「豚バラとキャベツの塩昆布バター炒め」

■ 材料(2人分)

- 豚バラ薄切り肉:150g

- キャベツ:1/4個

- 塩昆布:大さじ2

- バター:10g

- 酒:大さじ1

- こしょう:少々

■ 作り方

1. 豚肉とキャベツは食べやすい大きさに切る。塩昆布は細かく刻んでおく。

2. フライパンを熱し、豚肉を炒める。色が変わったらキャベツを加えて炒め合わせる。

3. キャベツがしんなりしたら、酒、刻んだ塩昆布を加えて全体に絡める。

4. 最後にバターを加えて溶かし、こしょうで味を調えたら完成。

調理時間:10分

塩昆布の塩気とうま味が豚の脂、バターのコクと合わさり、ご飯が止まらなくなる一品です。

3. 昆布だしで作る「ふんわり卵と豆腐の中華風スープ」

■ 材料(2人分)

- 卵:1個

- 絹ごし豆腐:1/4丁(約100g)

- 水:400ml

- 昆布だしの素:小さじ1

- 醤油:小さじ1

- 塩、こしょう:各少々

- ごま油:少々

- 刻みネギ:お好みで

■ 作り方

1. 鍋に水と昆布だしの素を入れて火にかける。豆腐はさいの目に切る。

2. 沸騰したら豆腐を加え、醤油、塩、こしょうで味を調える。

3. 再び沸騰したら、溶き卵を回し入れ、火を止める。

4. 器に注ぎ、ごま油を垂らし、お好みで刻みネギを散らして完成。

調理時間:8分

昆布だしの優しい下支えが卵と豆腐の風味を活かし、ホッとする味わいのスープに仕上がります。

よくある質問|昆布茶代用のお悩み解決

ここでは、昆布茶の代用に関して多くの方が抱く疑問に、Q&A形式でお答えします。

- Q1:代用品を使うと、やはり味はかなり変わってしまいますか?

- A:多少の風味の違いはありますが、この記事で紹介したように適切な代用品を選び、分量を正しく調整すれば、昆布茶を使った場合と遜色ない、あるいはそれ以上に美味しい仕上がりも期待できます。特に白だしや昆布だし+塩の組み合わせは、非常に近い味を再現可能です。

- Q2:一番簡単で失敗しにくい代用方法はどれですか?

- A:液体で計量しやすく、そのまま使える「白だし」を、昆布茶のレシピ量の半分で使うのが最も簡単で失敗が少ない方法です。多くのご家庭に常備されている点も便利です。

- Q3:代用品で作った料理の保存期間は変わりますか?

- A:市販の調味料を代用として使う場合、保存期間は昆布茶を使った場合と基本的に同じです。ただし、自家製昆布茶を使った場合は保存料が入っていないため、冷蔵庫で保存し、なるべく早めに(1〜2週間を目安に)使い切るようにしましょう。

- Q4:洋食にも昆布茶の代用品は使えますか?

- A:はい、使えます。特に、うま味を足したいスープやソースの隠し味として「うま味調味料」や「昆布だし」が役立ちます。また、「塩昆布」はアヒージョやペペロンチーノに加えると、意外なほど良く合います。醤油風味の強いめんつゆや白だしは、料理を選ぶので注意しましょう。

- Q5:減塩中なのですが、おすすめの代用方法はありますか?

- A:「昆布だしの素」を使い、塩はごく少量にするか、塩分の少ないだし醤油などで調整する方法がおすすめです。昆布だしのうま味を効かせることで、塩分が少なくても味の物足りなさを補うことができます。

まとめ|昆布茶代用をマスターして料理上手に

昆布茶の代用は、決して難しいことではありません。重要なのは、それぞれの代用品が持つ「うま味」「塩味」「甘み」「風味」の特徴を理解し、作りたい料理に合わせて賢く選択することです。

■ 覚えておきたい最重要ポイント

- 最も万能な代用品:白だし(昆布茶の半量から試す)

- パスタや炒め物には:細かく刻んだ「塩昆布」で風味と食感をプラス

- 汁物や煮物には:「昆布だし」や「ほんだし」で確かなうま味を

- 手作りするなら:「とろろ昆布+塩+砂糖」で即席昆布茶が作れる

■ 代用成功のための3つの心構え

- 少量から試す:味見をしながら慎重に調整する。

- 料理との相性を考える:それぞれの長所を活かす。

- 風味の違いを恐れない:代用ならではの美味しさを楽しむ。

これらのポイントを押さえれば、もうキッチンで「昆布茶がない!」と慌てることはありません。むしろ、手持ちの調味料をクリエイティブに活用する知識が身につき、料理の腕が一段と上がることでしょう。

ぜひこの記事をブックマークして、日々の料理にお役立てください。あなたの食卓が、もっと豊かで楽しいものになることを願っています。