「おにぎらずをお弁当に持参したいけど、夏場は大丈夫?」「前日に作り置きしても傷まない?」そんな心配をお持ちの方へ。実は、適切な具材選びと作り方のコツを知れば、おにぎらずは一年中安心して楽しめる優秀なお弁当メニューです。

近年、SNSでも話題のおにぎらずですが、具材の選択を間違えると食中毒のリスクが高まることをご存知でしょうか。しかし、正しい知識があれば前日の作り置きも可能で、忙しい朝の強い味方になります。

この記事では、食品安全の観点から傷みにくい具材6選と、安全な作り方・保存方法を詳しく解説します。簡単な組み合わせレシピもご紹介するので、明日からすぐに実践できますよ。

なぜおにぎらずは傷みやすい?知っておきたい食中毒の基礎知識

おにぎらずを安全に楽しむために、まずは食中毒が起こる仕組みを理解しましょう。正しい知識を持つことで、リスクを大幅に減らすことができます。

おにぎりとおにぎらずの安全性の違い

従来のおにぎりは塩を使って手で握るため、塩分による抗菌効果と手の圧力によってご飯が締まり、比較的保存性が高いとされています。一方、おにぎらずは握らずに海苔で包むだけなので、ご飯がふんわりとした状態のまま。このため、空気の層ができやすく、細菌が繁殖しやすい環境になる可能性があります。

ただし、おにぎらずには直接手で触れずに作れるという大きな利点もあります。手から移る雑菌のリスクが低いため、衛生的な作り方をすれば十分安全に楽しめます。

食中毒が起こりやすい条件(温度・湿度・時間)

食中毒の原因となる細菌は、特定の条件下で急速に繁殖します。特に注意したいのが以下の3つの条件です。

温度条件

食中毒の原因となる細菌の多くは20~40度の環境で繁殖しやすく、この温度帯を「危険温度帯」と呼びます。特に25度を超えると繁殖が活発になり、35~37度前後で最も増殖しやすくなります。10度以下では繁殖速度が大幅に低下するため、冷蔵保存が重要です。

湿度条件

水分が多い環境では細菌が繁殖しやすくなります。おにぎらずの場合、具材から出る水分や、温かいご飯の蒸気が水滴となって溜まることで、湿度が高まりリスクが増加します。

時間の経過

細菌は時間の経過とともに指数的に増加します。食品安全の観点から、調理後2時間以内に食べきることが基本とされています。気温が25度を超える日には1時間以内を目安にすることが推奨されています。

特に注意したい季節と環境

夏場(6月~9月)

気温と湿度が高い夏場は、最も食中毒のリスクが高まる季節です。室温が30度を超える日は、常温での持ち歩きは避け、必ず保冷対策を講じましょう。

梅雨時期

湿度が高い梅雨時期も要注意です。湿気により食材が傷みやすくなるため、除湿対策も重要になります。

運動会やピクニック

屋外での長時間の活動では、直射日光や気温上昇により食材の温度が上がりやすくなります。しっかりとした保冷対策が必要です。

【厳選6選】おにぎらず傷みにくい具材ランキング

安全性・入手しやすさ・美味しさの3つの観点から選んだ、本当におすすめできる具材をランキング形式でご紹介します。これらの具材を選ぶことで、食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。

1位:梅干し(殺菌効果抜群・万能選手)

梅干しは、おにぎらず傷みにくい具材の絶対王者です。強い酸性と塩分により、優れた殺菌効果が期待できます。

なぜ傷みにくいのか

梅干しに含まれるクエン酸は強い酸性を示し、多くの細菌の繁殖を抑制します。また、高い塩分濃度も防腐効果をもたらします。

選び方のポイント

殺菌効果を期待するなら、減塩梅干しではなく、塩分濃度18%以上の昔ながらの梅干しを選ぶことが重要です。はちみつ梅などの調味梅干しは糖分が多く、塩分濃度も低いため、期待する殺菌効果が得られない可能性があります。

使い方のコツ

梅干しは中心に1個置くだけでなく、細かく刻んでご飯全体に混ぜることで、殺菌効果をより広範囲に行き渡らせることができます。ただし重要な点として、梅干しの効果は梅干しが直接触れている部分に限定されるため、おにぎらず全体を完全に殺菌するものではないことを理解しておきましょう。

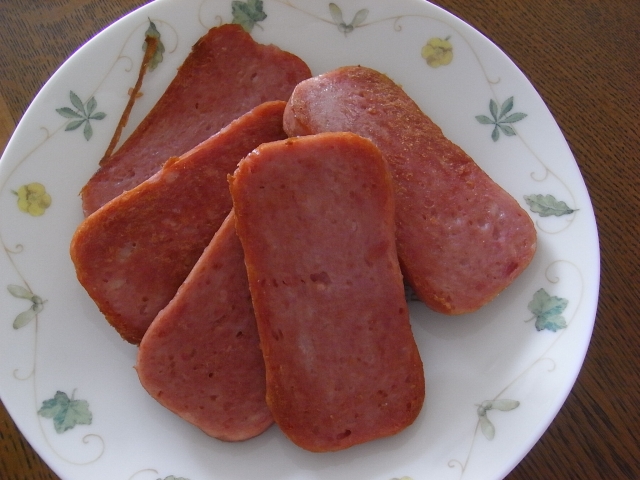

2位:スパム・ランチョンミート(加工済みで安心)

スパムをはじめとするランチョンミートは、すでに加工・殺菌済みのため、安心して使える具材です。

安全性の理由

缶詰や真空パックのランチョンミートは、製造過程で高温殺菌処理が施されています。開封後も比較的日持ちし、調理による汚染リスクも低くなります。

美味しく使うコツ

薄切りにして軽く焼くと、より香ばしく美味しくなります。焼く際は中までしっかり温めることで、さらに安全性が高まります。

保存のポイント

開封後は冷蔵保存し、2~3日以内に使い切りましょう。使用前に異臭がないかチェックすることも大切です。

3位:缶詰類(ツナ・鮭・焼き鳥など保存性◎)

缶詰は長期保存を目的として作られているため、おにぎらずの具材として非常に優秀です。

ツナ缶の活用法

ツナ缶は油分や水分をしっかりと切ることが重要です。余分な水分を取り除くことで、ご飯がべちゃつくのを防ぎ、傷みにくさも向上します。

鮭缶のメリット

骨まで柔らかく処理された鮭缶は、栄養価も高く、そのまま使えて便利です。汁気を切ってから使用しましょう。

焼き鳥缶の注意点

タレ付きの焼き鳥缶は糖分が多いため、汁気をよく切ってから使用することが大切です。

4位:しっかり加熱した卵焼き(たんぱく質豊富)

卵は完全に火を通すことで、安全に美味しく楽しめる具材になります。

安全な卵焼きの作り方

半熟は避け、中心まで完全に火が通った卵焼きを作りましょう。75度以上で1分間以上加熱することで、食中毒菌を死滅させることができます。

冷却の重要性

熱い卵焼きをそのまま包むと蒸気が発生し、おにぎらず内部の湿度が上がってしまいます。必ず常温まで冷ましてから使用しましょう。

前日作り置きのコツ

前日に作った卵焼きは、冷蔵庫で保存し、使用前に再加熱することでより安全性が高まります。

5位:味付け濃いめの煮物(きんぴら・佃煮)

醤油や砂糖でしっかりとした味付けの煮物は、塩分と糖分により保存性が高まります。

きんぴらごぼうの活用

きんぴらごぼうは醤油と砂糖でしっかりと味付けされているため、傷みにくい具材です。汁気をよく切ってから使用することがポイントです。

佃煮類の効果

昆布の佃煮や塩昆布は、高い塩分濃度により優れた保存性を持ちます。少量でもしっかりとした味が付くのも魅力です。

手作りする場合の注意点

手作りの煮物は、水分をしっかりと飛ばし、濃いめの味付けにすることが大切です。煮汁が残っていると傷みやすくなります。

6位:冷凍食品の惣菜(手軽で安全)

市販の冷凍食品は厳格な品質管理のもと製造されているため、安心して使える具材です。

おすすめの冷凍食品

唐揚げ、ハンバーグ、つくねなど、しっかりと加熱調理されている肉類の冷凍食品が特におすすめです。

解凍・加熱のコツ

パッケージの指示に従って完全に加熱し、中心温度が75度以上になるまで温めましょう。加熱後は必ず冷ましてから使用します。

時短のメリット

忙しい朝でも電子レンジで簡単に準備でき、味付けも完成しているため手間がかからないのが大きな利点です。

要注意!おにぎらずに使ってはいけない傷みやすい具材

美味しそうに見えても、お弁当には不向きな具材があります。これらを避けることで、食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。

生野菜類(レタス・トマト・きゅうりなど)

見た目の彩りが美しい生野菜ですが、水分が多いためおにぎらずには不向きです。

なぜ危険なのか

生野菜は水分含有量が非常に高く、時間の経過とともに水分が出てきます。この水分により細菌が繁殖しやすい環境が作られてしまいます。

レタスの問題点

レタスは特に水分が多く、しなびやすい野菜です。見た目も悪くなり、食感も損なわれます。

代替案

どうしても野菜を入れたい場合は、加熱した野菜を使用しましょう。ほうれん草のお浸し(醤油と水分をよく絞る)やブロッコリーの塩茹でなど、火を通した野菜なら比較的安全です。

半熟・生系の具材(半熟卵・生たらこなど)

加熱が不十分な食材は、食中毒の原因となる細菌が残っている可能性があります。

半熟卵の危険性

とろっとした半熟卵は美味しいですが、完全に加熱されていないため細菌が残っている可能性があります。特にサルモネラ菌のリスクが高まります。

生たらこ・明太子

生の魚卵類は傷みやすく、常温での保存には適していません。どうしても使いたい場合は、一度火を通してから使用しましょう。

いくら・筋子

塩分濃度の高い筋子は比較的傷みにくいとされていますが、夏場は避ける方が安全です。

マヨネーズ系調味料を使った具材

マヨネーズは冷蔵保存が基本の調味料のため、常温での持ち歩きには注意が必要です。

マヨネーズの問題点

マヨネーズ自体は酸性のため殺菌効果があるとされていますが、他の食材と混ぜることで水分が出やすくなり、かえって傷みを促進する可能性があります。

ツナマヨの対策

どうしてもツナマヨを使いたい場合は、マヨネーズの代わりにめんつゆやごま油で味付けする方法がおすすめです。

エビマヨなどの注意点

エビマヨやポテトサラダなど、マヨネーズを多用した具材は夏場は特に避けましょう。

水分の多い煮物・おかず

汁気の多い煮物は、おにぎらず全体を傷みやすくする原因となります。

肉じゃがの問題

美味しい肉じゃがですが、煮汁が多く水分含有量が高いため、おにぎらずには不向きです。

カレーの注意点

残りもののカレーを使う場合は、具材だけを取り出し、ルーはしっかりと切ってから使用しましょう。

対処法

煮物を使う場合は、汁気をペーパータオルでしっかりと取り除き、可能であれば再度炒めて水分を飛ばしてから使用することをおすすめします。

傷みにくい具材の簡単組み合わせレシピ5選

相性抜群の組み合わせで、美味しさも安全性もアップした実用的なレシピをご紹介します。どれも15分以内で作れる簡単なものばかりです。

【定番】スパム×卵焼き(沖縄風)

沖縄のソウルフード「ポークたまごおにぎり」をおにぎらずにアレンジした、ボリューム満点の組み合わせです。

材料(1個分)

- ご飯:お茶碗1杯分

- スパム:2~3枚

- 卵:1個

- 焼き海苔:1枚

- 塩:少々

作り方

- スパムを5mm厚にスライスし、フライパンで両面をこんがりと焼く

- 卵に塩を加えてよく混ぜ、厚めの卵焼きを作る

- 卵焼きは完全に冷ましてからスパムと同じ大きさにカット

- 海苔の上にご飯を薄く広げ、スパム、卵焼きの順に重ねて包む

ポイント

スパムの塩気があるため、ご飯には塩を振らなくても十分美味しくできあがります。

【和風】梅×しそ×鮭フレーク

殺菌効果の高い梅干しをベースにした、さっぱりとした和風の組み合わせです。

材料(1個分)

- ご飯:お茶碗1杯分

- 梅干し:1個(大きめ)

- 大葉:2~3枚

- 鮭フレーク:大さじ2

- 焼き海苔:1枚

作り方

- 梅干しは種を取り除き、細かく刻む

- 大葉は洗って水気をよく切り、せん切りにする

- ご飯に刻んだ梅干しを混ぜる

- 海苔の上に梅ご飯を広げ、鮭フレーク、大葉をのせて包む

ポイント

梅干しをご飯全体に混ぜることで、殺菌効果が全体に行き渡りやすくなります。

【洋風】ツナ×チーズ(マヨネーズなし)

マヨネーズを使わず、めんつゆで味付けした和風ツナとチーズの組み合わせです。

材料(1個分)

- ご飯:お茶碗1杯分

- ツナ缶:1/2缶

- スライスチーズ:1枚

- めんつゆ(3倍濃縮):小さじ1

- 焼き海苔:1枚

作り方

- ツナ缶の油をしっかりと切る

- ツナにめんつゆを加えて混ぜる

- 海苔の上にご飯を広げ、ツナ、チーズの順にのせて包む

ポイント

チーズは溶けにくいスライスチーズを使用し、ツナの水分と油分をしっかり切ることが重要です。

【ボリューム】きんぴら×卵焼き

しっかりとした味付けのきんぴらごぼうと卵焼きで、食べ応え抜群の組み合わせです。

材料(1個分)

- ご飯:お茶碗1杯分

- きんぴらごぼう:大さじ3

- 卵焼き:2切れ

- 焼き海苔:1枚

作り方

- きんぴらごぼうの汁気をペーパータオルで取る

- 卵焼きは完全に冷ましてから使用

- 海苔の上にご飯を広げ、きんぴら、卵焼きの順にのせて包む

ポイント

市販のきんぴらを使う場合も、必ず汁気を切ってから使用しましょう。

【時短】冷凍唐揚げ×おかか

冷凍食品を活用した、忙しい朝にぴったりの時短レシピです。

材料(1個分)

- ご飯:お茶碗1杯分

- 冷凍唐揚げ:3~4個

- かつお節:1パック

- 醤油:小さじ1/2

- 焼き海苔:1枚

作り方

- 冷凍唐揚げをパッケージの指示通りに加熱し、完全に冷ます

- かつお節に醤油を加えて混ぜる

- 海苔の上にご飯を広げ、唐揚げ、おかかの順にのせて包む

ポイント

唐揚げは中心まで完全に加熱し、粗熱を取ってから使用することが大切です。

食中毒を防ぐ!安全なおにぎらずの作り方とコツ

具材選びと同じくらい重要な、衛生的な調理・保存方法について詳しく解説します。正しい手順を覚えることで、安全性が格段に向上します。

基本の作り方(パタパタ包み方)

まずは、基本となるおにぎらずの作り方をマスターしましょう。

必要な道具

- ラップ

- 焼き海苔(全形)

- 清潔な包丁

- 濡れ布巾

手順

- ラップを海苔より一回り大きくカットし、平らな場所に敷く

- 海苔をダイヤ型(45度回転)に置く

- 海苔の中央にご飯を四角く薄く広げる(全体の1/3程度)

- 具材を中央に整然と並べる

- 残りのご飯で具材を覆う

- 海苔の四隅を中央に向かって折りたたむ(上下→左右の順)

- ラップでしっかりと包み、5分程度なじませる

- 濡れ布巾で包丁を拭き、一気にカットする

きれいに仕上げるポイント

ご飯は薄く均等に広げ、具材は中央に整列させることで、美しい断面に仕上がります。

衛生管理の5つのポイント

安全なおにぎらず作りには、以下の5つのポイントを必ず守りましょう。

1. 手指の清潔

調理前は石鹸で30秒以上手を洗い、アルコール消毒を行います。可能であれば、使い捨て手袋を着用することをおすすめします。

2. 調理器具の清潔

まな板、包丁、ボウルなどの調理器具は、使用前に熱湯で消毒するか、アルコール系除菌剤で清拭します。

3. 食材の温度管理

すべての食材は常温まで冷ましてから使用します。温かい食材を使うと蒸気が発生し、細菌繁殖の原因となります。

4. 作業環境の清潔

調理台は清潔に保ち、生肉や魚を扱った後は必ず消毒します。ペットの毛やほこりがつかないよう注意が必要です。

5. 時間の管理

調理開始から完成まで、できるだけ短時間で仕上げます。常温での放置時間を最小限に抑えることが重要です。

冷却と密封の正しい手順

おにぎらず作りで最も重要な工程の一つが、適切な冷却と密封です。

冷却の手順

- 完成したおにぎらずをラップに包んだまま、室温で10分程度置く

- 表面の温度が下がったら、冷蔵庫で30分以上冷やす

- 中心部まで冷えたことを確認してから持ち運ぶ

密封のポイント

ラップは空気が入らないようにしっかりと密封します。空気が入ると酸化が進み、風味が落ちるだけでなく、細菌繁殖のリスクも高まります。

二重包装の効果

長時間持ち運ぶ場合は、ラップで包んだ後にさらにアルミホイルで包むことで、保冷効果が高まります。

前日作り置き&夏場の保存テクニック

忙しい朝を楽にする作り置きワザと、食中毒のリスクが高まる季節の対策について、具体的な方法をご紹介します。

前日作り置きを成功させる3つの条件

前日に作り置きしても安全に食べるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

条件1:適切な具材選択

前日作り置きには、特に傷みにくい具材を選びます。梅干し、スパム、缶詰、完全加熱した卵焼きなど、この記事で紹介した保存性の高い具材のみを使用しましょう。

条件2:完全な冷却

作り終えたら必ず冷蔵庫で保存し、中心部まで完全に冷やします。冷蔵庫内でも10度以下の環境を保つことが重要です。

条件3:適切な包装

二重包装(ラップ+密閉容器)で保存し、他の食材からの汚染を防ぎます。においの強い食材とは離して保存しましょう。

夏場(6月〜9月)の注意点と対策

夏場は特に慎重な対策が必要になります。

室温での限界時間

夏場は作ってから1時間以内に食べきるか、保冷対策を講じることが必要です。気温が25度を超える日は、常温での放置は絶対に避け、必ず保冷剤を使用しましょう。

エアコンの活用

調理中もエアコンで室温を下げ、できるだけ涼しい環境で作業することが大切です。

朝の時間帯を活用

夏場の作り置きは、気温が比較的低い朝の時間帯に行うことをおすすめします。

保冷剤・保冷バッグの効果的な使い方

保冷対策は食中毒予防の要です。正しい使い方をマスターしましょう。

保冷剤の選び方

ハードタイプの保冷剤の方が長時間効果が持続します。最低でも2個以上使用し、おにぎらずを上下から挟むように配置します。

保冷バッグの使い方

保冷バッグは密閉性の高いものを選び、余分な空間を作らないよう適切なサイズを選択します。開閉回数を最小限に抑えることも重要です。

アルミホイルとの併用

おにぎらずをアルミホイルで包むことで、保冷剤の冷気がより効率的に伝わります。

食べ頃の見極め方と消費期限の目安

安全に食べるための判断基準を知っておきましょう。

見た目のチェックポイント

- 海苔にカビが生えていないか

- ご飯が変色していないか

- 具材から異常な汁が出ていないか

においの確認

- 酸っぱいにおいがしないか

- 異臭がしないか

消費期限の目安

- 常温保存:作ってから2時間以内(気温25度超えは1時間以内)

- 冷蔵保存:翌日まで(24時間以内)

- 冷凍保存:1ヶ月程度(ただし食感は劣化します)

判断に迷った場合

少しでも異常を感じたら、食べずに廃棄することが最も安全です。「もったいない」という気持ちよりも、ご自身やご家族の健康を最優先してください。

よくある失敗例と対処法

実際にあった失敗事例から学ぶ、安全なおにぎらず作りのポイントをご紹介します。

「水分が出てベチャベチャに」の対策

最もよくある失敗の一つが、時間が経つとおにぎらずがべちゃべちゃになってしまうことです。

原因

- 具材の水分が十分に切れていない

- 温かい具材を使用した

- 水分の多い野菜を使用した

対策

- 具材の水分は必ずペーパータオルで取り除く

- すべての具材を常温まで冷ます

- 生野菜の代わりに加熱した野菜を使用する

「具材が偏って崩れやすい」の解決法

きれいな断面にならず、食べにくくなってしまう失敗も多く見られます。

原因

- 具材の配置が均等でない

- ご飯の量が不適切

- 包み方が緩い

対策

- 具材は中央に整然と並べる

- ご飯は薄く均等に広げる

- 海苔で包む際はしっかりと締める

- ラップで包んでから5分程度なじませる

「思ったより傷みが早い」原因と対策

安全だと思っていたのに、予想より早く傷んでしまうケースもあります。

見落としがちな原因

- 調理器具の消毒不足

- 手指の清潔が不十分

- 保存温度が高すぎる

根本的な対策

- 調理前の衛生管理を徹底する

- 使い捨て手袋の活用

- 冷蔵庫の温度を4度以下に設定

- 作り置きは24時間以内に消費する

- 疑わしい場合は食べずに廃棄する

まとめ:安全で美味しいおにぎらずライフを始めよう

おにぎらずの傷みにくい具材の選び方から、安全な作り方・保存方法まで詳しく解説してきました。最後に重要なポイントを整理して、安心しておにぎらずを楽しみましょう。

傷みにくい具材ベスト6

- 梅干し(殺菌効果抜群)

- スパム・ランチョンミート(加工済み)

- 缶詰類(ツナ・鮭・焼き鳥)

- しっかり加熱した卵焼き

- 味付け濃いめの煮物(きんぴら・佃煮)

- 冷凍食品の惣菜

避けるべき具材

- 生野菜(レタス・トマトなど)

- 半熟・生系の具材

- マヨネーズ系調味料を使った具材

- 水分の多い煮物・おかず

安全な作り方の5つのポイント

- 手指と調理器具の清潔を保つ

- すべての具材を常温まで冷ます

- 水分をしっかりと取り除く

- 適切に包装・密封する

- 保冷して持ち運ぶ

正しい知識と適切な対策があれば、おにぎらずは一年中安心して楽しめるお弁当メニューです。まずは傷みにくい具材から始めて、徐々にレパートリーを広げていきましょう。

食中毒の予防は「もったいない」よりも「安全第一」の考え方が大切です。少しでも不安を感じたら食べずに廃棄し、常に新鮮で安全な食材を使うことを心がけてください。

明日の朝食やお弁当に、ぜひ安全で美味しいおにぎらずを作ってみてくださいね。きっと家族みんなが喜ぶ、素敵な食事時間になるはずです。