お正月によく食べる「雑煮」を「ざつに」と読んでしまった経験はありませんか?実は多くの方が同じように読み間違えをしてしまう言葉の一つです。

「雑」という漢字は日常でよく目にするため、つい馴染みのある読み方で読んでしまいがちです。しかし、正しい読み方を知らないと、いざという時に人前で恥ずかしい思いをしてしまうかもしれません。

この記事では、雑煮の正しい読み方から、なぜ間違えやすいのか、その理由まで詳しく解説します。この記事を読めば、もう二度と迷うことはありません。正しい知識を身につけて、自信を持って日本語を使えるようになりましょう。

雑煮の正しい読み方は「ぞうに」

まずは結論から。雑煮の正しい読み方について、辞書的な定義や一般常識を交えて解説します。

結論から申し上げますと、雑煮の正しい読み方は「ぞうに」です。「ざつに」と読むのは明確な間違いです。

国語辞典や百科事典を確認しても、すべて「ぞうに」という読み方で統一されています。また、テレビ番組や公式な場面でも「ぞうに」と読まれており、これが標準的な日本語として定着しています。

「お雑煮」と「お」をつけて呼ぶ場合も、「おぞうに」が正しい読み方です。「おざつに」ではありませんので、あわせて注意してください。

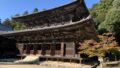

雑煮は日本の伝統的な正月料理として親しまれており、その歴史は古く室町時代まで遡ります。長い歴史を持つ料理だからこそ、正しい名前で呼びたいものですね。

なぜ「ざつに」と読み間違えてしまうのか

では、なぜ多くの人が「ざつに」と読んでしまうのでしょうか。その背景には、私たちが普段使っている漢字の特性が関係しています。

「雑」という漢字の二つの読み方

雑煮を「ざつに」と読み間違えてしまう最大の理由は、「雑」という漢字に二つの音読みがあることです。

「雑」の漢字には以下の読み方があります:

- 音読み:「ざつ」「ぞう」

- 訓読み:「まじる」「まざる」

多くの方が「雑」と聞いて最初に思い浮かべるのは「ざつ」という読み方ではないでしょうか。「雑談(ざつだん)」「雑草(ざっそう)」「雑音(ざつおん)」など、日常でよく使われる言葉に「ざつ」読みが圧倒的に多いため、つい「雑煮」も「ざつに」と読んでしまうのです。

よくある読み間違いのパターン

読み間違いが起こりやすいパターンには、以下のような無意識の癖が影響しています。

漢字を一字ずつ読んでしまう癖

「雑」を「ざつ」、「煮」を「に」と、それぞれ独立した音で読んでしまうパターンです。しかし、二字熟語では音が変化したり、慣用的な読み方が定着していたりするため、単純な足し算が通用しないケースが多くあります。

馴染みのある読み方を優先してしまう心理

普段からよく聞く「ざつ」という音に引っ張られて、無意識に「ざつに」と読んでしまうことがあります。これは人間の脳の働きとして自然な現象ですが、正しい知識でアップデートすることが可能です。

「雑」を含む言葉の正しい読み方一覧

「雑」という漢字が「ぞう」と読まれるケースと、「ざつ」と読まれるケースを、具体的な単語を挙げて見ていきましょう。使い分けの傾向が分かると、ぐっと覚えやすくなりますよ。

「ぞう」と読む言葉

- 雑巾(ぞうきん):床や机を拭く布

- 雑炊(ぞうすい):ご飯を野菜や肉と一緒に煮た料理

- 雑言(ぞうごん):悪口や罵詈雑言

- 雑兵(ぞうひょう):身分の低い兵士

これらの言葉に共通しているのは、多くが古くからある日本語である点です。特に食べ物や日用品に関する言葉では「ぞう」読みが多く見られます。

「ざつ」と読む言葉

- 雑談(ざつだん):とりとめのない話

- 雑草(ざっそう):自然に生える草

- 雑音(ざつおん):不要な音

- 雑貨(ざっか):日用品全般

「ざつ」と読む言葉は、比較的新しい概念や、少し抽象的な事柄を表す場合が多い傾向があります。

覚えておきたい!雑煮以外の誤読しやすい料理名

実は、雑煮以外にも読み間違いやすい料理名はたくさんあります。ここでは、うっかり間違えがちな料理名をいくつかピックアップしてご紹介します。

- 雑炊(ぞうすい)

雑煮と同じ「雑」の字を使う雑炊も、「ざつすい」と読み間違えやすい代表格です。こちらも正しくは「ぞうすい」と読みます。 - 茶碗蒸し(ちゃわんむし)

「ちゃわんまし」と読んでしまう方もいますが、正しくは「ちゃわんむし」です。 - 親子丼(おやこどん)

「おやこどんぶり」と最後まで丁寧に読んでしまう方もいますが、「おやこどん」が一般的な正しい読み方です。

これらの料理名も、日本の食文化を正しく理解する上で、ぜひ覚えておきたいですね。

雑煮とは?知っておきたい基本知識

ここで少し視点を変えて、「雑煮」そのものについても深掘りしてみましょう。言葉の由来や、地域による文化の違いを知ると、より一層お正月の食事が楽しくなります。

雑煮の意味と由来

雑煮の名前の由来は「煮雑ぜ(にまぜ)」という言葉にあるとされています。これは「色々なものを一緒に煮る」という意味で、様々な具材を一つの鍋で煮合わせる料理法から名付けられました。

お正月に雑煮を食べる習慣は、年神様にお供えした餅や野菜、海産物などを下げて、そのお下がりを煮ていただくことで一年の無病息災を願う「神人共食」の儀式に由来します。この神聖な意味を持つ料理だからこそ、正しい読み方を心がけたいものです。

地域による雑煮の違い

日本全国で愛される雑煮ですが、地域によってその特色は大きく異なります。

関東風雑煮

- すまし汁仕立て

- 角餅を焼いて使用

- 鶏肉、小松菜、人参などが具材

- あっさりとした上品な味わい

関西風雑煮

- 白味噌仕立て

- 丸餅を茹でて使用

- 里芋、大根、豆腐などが具材

- まろやかで甘みのある味わい

その他にも、九州では出世魚の鰤(ブリ)を入れる地域や、四国では餡餅を使う地域もあり、日本の食文化の豊かさを感じることができます。

正しい読み方を覚えるコツ

最後に、雑煮の正しい読み方「ぞうに」を確実にマスターするための、記憶に残りやすいコツをいくつかご紹介します。

関連する言葉で覚える方法

雑煮の正しい読み方を覚えるには、同じ「ぞう」と読む言葉とセットで覚えるのが効果的です。

「雑巾(ぞうきん)で掃除をして、雑煮(ぞうに)を食べる」

このように、身近な言葉と関連付けてフレーズで覚えることで、記憶に定着しやすくなります。「雑炊(ぞうすい)」とセットで覚えるのも良いでしょう。

音読みの法則を意識する

先ほども触れましたが、「ぞう」という読み方は、古くから日本にある生活に密着した言葉(特に食べ物や日用品)で使われる傾向があります。この法則を頭の片隅に置いておくだけでも、いざという時に「こっちは『ぞう』かも?」と推測するヒントになります。

日常的に意識して使う習慣

最終的には、日常的に意識して使うことが一番の近道です。

- レシピを読むとき

- テレビのグルメ番組を見るとき

- 家族や友人との会話で使うとき

こうした場面で意識的に「ぞうに」と発音するよう心がけることで、無意識レベルで正しい読み方が身につきます。

まとめ:「ぞうに」と正しく読んで恥ずかしい思いを回避しよう

雑煮の正しい読み方について詳しく解説してきました。重要なポイントを改めて整理します。

- 雑煮の正しい読み方は「ぞうに」で、「ざつに」は間違い

- 「雑」の漢字には「ざつ」と「ぞう」の二つの音読みがあるのが原因

- 「雑巾」「雑炊」など、古くからある言葉は「ぞう」と読む傾向がある

- 「雑巾で掃除して雑煮を食べる」のように関連付けて覚えるのが効果的

日本語は奥深く、同じ漢字でも言葉によって読み方が変わることがあります。しかし、一つひとつ正しい知識を身につけることで、より自信を持って日本語を使いこなせるようになります。

次のお正月に家族や友人と食卓を囲むときは、ぜひ「うちの『ぞうに』は美味しいね」と話題にしてみてください。正しい日本語は、日本の文化をより深く味わうためのスパイスになるはずです。