日常でよく耳にする「阿吽の呼吸」という言葉。実はこの表現の語源は、お寺の門に立つ金剛力士像(仁王像)にあることをご存知でしょうか。口を開いた阿形像と口を閉じた吽形像の姿から生まれたこの言葉には、単なる「息が合う」以上の深い仏教的意味が込められています。本記事では、東大寺の国宝金剛力士像を中心に、阿吽の呼吸の本来の意味と現代への影響を詳しく解説します。

阿吽の呼吸と金剛力士像の直接的な関係

多くの方が何気なく使っている「阿吽の呼吸」。まずは、その言葉が金剛力士像とどのようにつながっているのか、直接的な関係から見ていきましょう。

金剛力士像の阿形・吽形が表す「阿吽」

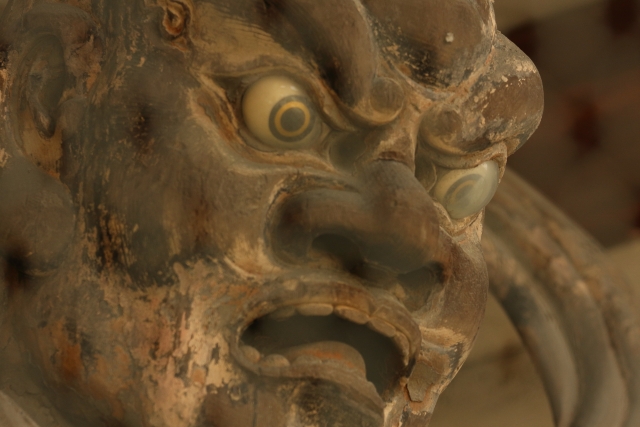

金剛力士像は必ず二体一組で安置されます。口を大きく開けた阿形像(あぎょうぞう)は「あ」という音、つまり息を吐く瞬間を象徴し、一般的に怒りの表情を顕わにしています。対照的に、口をきつく結んだ吽形像(うんぎょうぞう)は「うん」という音、つまり息を吸う瞬間を象徴し、内に秘めた力強さを感じさせます。

この二体が揃うことで、人間の呼吸の一連の流れ「吸って吐く」が完成し、それが「阿吽の呼吸」という表現の直接的な語源となったのです。

仏教用語「阿吽」の本来の意味

「阿吽」は元々、古代インドのサンスクリット語に由来します。サンスクリット語のアルファベットにおいて、「阿(a)」は最初の文字であり、「吽(hūṃ)」は最後の文字です。そのため「阿吽」は宇宙の始まりから終わりまでの全てを包含する概念として理解されています。

仏教の密教では、「阿」は宇宙の始まりや真理の探求を、「吽」は宇宙の終わりや悟りの境地を表すとされています。つまり、金剛力士像の二体は単なる門番ではなく、宇宙の根源的な真理を体現した神聖な存在なのです。

現代の「阿吽の呼吸」と本来の意味の違い

言葉は時代と共に意味合いが変化するものです。ここでは、現代私たちが使う「阿吽の呼吸」と、仏教における本来の意味との違いを比較してみましょう。

現代における阿吽の呼吸の使われ方

現代では「阿吽の呼吸」は、言葉を交わさずとも互いの意図を理解し、行動が一致する様を指す言葉として広く使われています。

- スポーツ: バドミントンのダブルスなど、ペアやチームの息の合った連携プレー。

- 日常生活: 長年連れ添った夫婦が言葉を交わさずとも相手の考えを理解して行動する様子。

- ビジネス: チームメンバーが互いの役割を自然に補い合い、スムーズに業務を進める状況。

仏教本来の阿吽が持つ深い意味

一方、仏教における「阿吽」はより深遠な概念を含んでいます。単なる人間同士の協調関係を超えて、宇宙の根源的な調和や、生命の本質的なリズムとの一体化を表現しています。

また、対極するもの(始まりと終わり、陰と陽、生と死)が統一されて調和する状態を表現する哲学的な概念でもあります。これは単に人間関係の良好さを示すのではなく、宇宙の真理に触れる深い体験を意味しているのです。

東大寺南大門の金剛力士像 – 阿吽の呼吸を体現する国宝

「阿吽の呼吸」を語る上で欠かせないのが、奈良・東大寺の金剛力士像です。日本を代表するこの国宝の魅力と歴史的背景に迫ります。

東大寺金剛力士像の基本情報と歴史

東大寺南大門の金剛力士像は、1203年(建仁3年)に完成しました。制作を手がけたのは、鎌倉時代を代表する仏師である運慶・快慶を中心とした慶派の仏師たちです。この像は、平氏による南都焼き討ちからの復興事業の一環として造立されました。

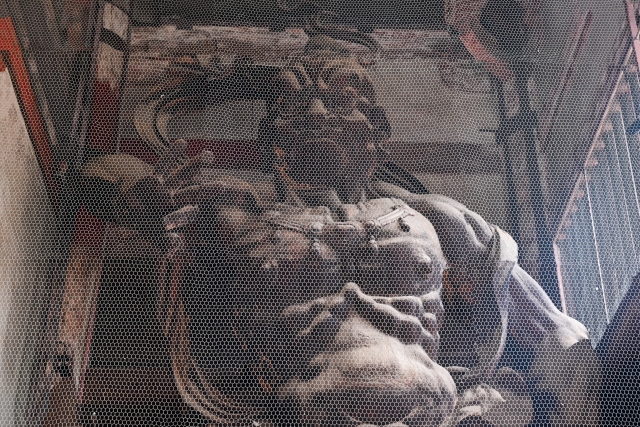

特筆すべきは、高さ約8.4メートルにも及ぶこの巨大な像が、わずか69日という驚異的な短期間で完成したことです。この像は一つの木材から彫り出すのではなく、約3000ものパーツを組み合わせる「寄木造」という技法で作られました。これにより、運慶を総責任者とする慶派工房の仏師たちが分業で効率的に制作を進めることが可能になったのです。

東大寺金剛力士像に見る阿吽の表現

東大寺の金剛力士像は、筋骨隆々とした身体に血管まで細かく表現され、今にも動き出しそうな躍動感に満ちています。阿形像は怒りを露わにし、吽形像は内に秘めた力強さを感じさせます。

興味深いのは、その配置です。一般的な寺院では向かって右に阿形、左に吽形を置きますが、東大寺では向かって左に阿形、右に吽形が配置されており、これは一般的な配置とは逆です。これは中国の版画の影響を受けたという説が有力です。

近年の修理では、像の内部から運慶・快慶らの名前が記された文書が発見され、制作過程の詳細が明らかになっています。

金剛力士像(仁王像)の基礎知識と役割

金剛力士像への理解をさらに深めるために、知っておきたい基礎知識やその役割について解説します。

金剛力士像と仁王像の呼び方の違い

実は「金剛力士像」と「仁王像」は同じ像を指しますが、ニュアンスが異なります。

- 金剛力士像: 正式名称。「仏法を守る不屈の戦士」という宗教的な意味合いが強い呼び方です。

- 仁王像: 一般的な通称。「仁王門」に安置されることから来ており、より親しみを込めた呼び方です。

どちらの呼び方も正しく、文脈によって使い分けられます。

全国の金剛力士像に共通する阿吽の表現

日本全国の金剛力士像は、二体一組で「阿吽」を表現する点が共通しています。一体だけでは始まりか終わりの一方しか表現できませんが、二体揃うことで完全な調和と宇宙の全体性が生まれるのです。

多くが手に持つ「金剛杵(こんごうしょ)」は、煩悩を打ち砕く仏の智慧を象徴する法具であり、単なる武器ではありません。

阿吽の呼吸が現代日本文化に与えた影響

「阿吽」という概念は仏教の枠を超え、私たちの文化や価値観に深く根付いています。その影響を具体的に見ていきましょう。

日本人の「察する文化」と阿吽の呼吸

言葉に出さずとも相手を思いやり、先回りして行動する日本人特有の「察する文化」は、阿吽の呼吸の精神と深く結びついています。ビジネスでチームが円滑に機能する様も、この価値観の表れと言えるでしょう。

相撲の立ち会いは、阿吽の呼吸の最も分かりやすい実例の一つです。両力士が呼吸を合わせ、同じタイミングで立ち上がる瞬間は、文字通り「阿吽の呼吸」そのものを体現しています。

狛犬など他の阿吽像への影響

金剛力士像の阿吽の形式は、神社の狛犬にも大きな影響を与えました。神社の入口で一方が口を開け、もう一方が口を閉じた狛犬を見かけるのは、神仏習合の過程で生まれた現象です。

本来は仏教的な概念である「阿吽」が、日本固有の神道文化にも取り入れられ、文化的な融合を果たしたのです。

東大寺金剛力士像の拝観情報と見どころ

実際に「阿吽の呼吸」の語源となった東大寺の金剛力士像を訪れる際の、実用的な情報と見どころのポイントをご紹介します。

拝観の詳細情報

- 場所: 東大寺 南大門

- 拝観料: 無料(南大門は24時間拝観可能)

- アクセス: JR・近鉄奈良駅から奈良交通バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩約5分。または近鉄奈良駅から徒歩約20分。

- 注意点: 写真撮影は可能ですが、フラッシュの使用は避け、他の参拝者に配慮しましょう。

効果的な見学方法

拝観の際は、まず二体の口の形に注目し「阿吽」を実感してください。次に、運慶・快慶らによる筋肉や血管のリアルな表現、衣の質感など、鎌倉彫刻の最高傑作と称される所以をじっくりと観察するのがおすすめです。

まとめ – 阿吽の呼吸に込められた普遍的な教えと現代への活用

「阿吽の呼吸」という言葉は、単なる慣用句を超え、深い仏教的智慧を現代に伝える貴重な文化遺産です。金剛力士像の阿形・吽形から生まれたこの表現には、宇宙の調和、生命のリズム、そして人と人とのつながりの本質が込められています。

私たちが日常で「阿吽の呼吸」を実践するとき、それは単に息が合うという現象ではなく、相手を思いやり、調和を重んじる日本人の心の表れなのです。東大寺の金剛力士像は、この普遍的な教えを800年以上にわたり私たちに伝え続けています。奈良を訪れる機会があれば、ぜひこの国宝の前に立ち、阿吽の呼吸の本来の意味に思いを馳せてみてください。